どうも、妻です。

さて、学校は夏休みに入りましたね。

子供たちには待ちに待った日々、大人(親)たちにはお昼ごはんと宿題チェックに悩む日々かと思います。

うちに子供はいないので、その心配とは無縁…と思いきや、私は本関係の仕事をしているので、この時期は毎年「読書感想文」の本について聞かれます。

そして毎年思います。

(親が)大変そう…!

必死に本を探す親の後ろで、全然関係ないマンガとか読んでる子供(;・∀・)

それを見て、「あんたの宿題でしょ~!」と怒る親(;・∀・)

分かる!どっちの気持ちも分かる!!

私、読書感想文否定派なんです。本嫌いにさせる宿題だと思ってます。

本を選んで読んで感想出してまとめて…。国語嫌いの子からしたら果てしなさすぎる!

「読書」自体めんどくさいものって思っちゃうじゃないですか。

というわけで、嫌なものはさっさと終わらせるべく、「読書感想文」の進め方ポイントをまとめてみました。

のちほどおすすめの本も挙げてみたいと思いますー。

その① 本を選ぶ

さっそく難題です。ここでつまづく子も多いと思います。

本屋や図書館にびっしり並ぶ本の中からよさそうなものを選ぶ…。とっかかりがなさすぎます。

とりあえず、「おすすめの本」コーナーに行きましょう。

この時期、書店や図書館に行くと、何かしら読書感想文向きの企画があると思います。

コーナーにまとめてあればそちらへ。なければ、図書館ならリストなどが作ってあることがあるので、聞いてみましょう。

中高生だと、最近は「YA(ヤングアダルト)コーナー」が常設されていることが多いです。中高生向けの本をまとめておいてあります。

知識の本から小説まで、幅広くコンパクトにまとめてあるのでぜひ行ってみましょう。

また、実店舗ではコーナーがなくても、ホームページ上でおすすめ本をまとめている場合もあります。そこを先にチェックするのも手です。

ただ(特に図書館では)、紹介されると予約がたくさん入り、すぐ手に入らないことも多いので、その場にあるもの・手に入りやすいものから選ぶほうが無難です。

おすすめ本リストから選ぶ場合、最新のリストより、少し古いリストに載っている本のほうが手に入りやすい場合もあります。

去年・おととしあたりのリストがあれば、それもチェックしましょう。

親が選ぶ場合でも、5冊くらい選んで、その中から子供に2冊くらい選んでもらうといいです。

ものすごい数から選ぶより気が楽だし、自分で選んだほうが少しでも読む気になりやすいです。2冊なのは、1冊つまらなかった時の保険です。

さて、私が考える「読書感想文に向く本」のポイントは、3つあります。

1.見た目

意外かもしれませんが、結構重要です。『感想』文なので、とにかく読んで感想が出ないと始まりません。

なので、まずは読むこと。読むには気分が大事です。

大人でも、「分厚いハードカバーの本、挿絵なし、大長編歴史小説」とかだと、読むのに気合がいりませんか?

「そっちのほうが燃える」という子はいいとして(笑)、本を読むこと自体に慣れていない子は、「本が厚い(ページ数が多い)」・「文章ばっかり(さし絵が少ない)」・「古い(さし絵や装丁が古い)」本は、いくらいい話でも読みづらい場合があります。

見た目で「これなら読み切れそう!」と思わせる本を選びましょう。

絵本でももちろんかまいません(小学校高学年、中高生でも大丈夫です)。最近は読み物と絵本の中間ぐらいのものもたくさん出ています。

また、昔からある有名文学(「赤毛のアン」「オズの魔法使い」等)も、今どきのさし絵がついたものがあります。

講談社の青い鳥文庫などは昔からあるシリーズですが、最近のものはさし絵もアニメ風だったりします。

あと意外と盲点なのが文章体。旧仮名遣いだったりすると、意味を理解する方に気をとられてしまい、内容が入ってきません。あるていど現代語訳されたものを選びましょう。

迷ったら、出版年の新しい本のほうが読みやすいと思います(新しくても原文に忠実な場合もあるので、一概には言えませんが)。

中高生だと太宰治や芥川龍之介などの本を選ぶ場合もあるかもしれません。

一見固いこのような作家も、子供向けの文庫や絵本仕立てになっているものもあります。

本屋や図書館の児童コーナーもぜひチェックしてみてください。

その際、長い小説だと、全文収録ではなく抜粋されたものの場合があります。なるべく全文収録されたものを選びましょう。

見た目のまとめ

〇ぱっと見で「読む気になる」本(表紙・厚さ・字の大きさ・さし絵)。

〇中高生であっても、絵本や子供向け文庫もチェック。

〇種類がいっぱいある古典文学や有名文学は、現代語訳を選ぶ。迷ったらなるべく出版年数の新しいものを選ぶ。

2.おもしろさ

本の帯・表紙をめくったところ・裏表紙などに、簡単なあらすじが書いてあることがあります。

本屋さんのポップ(売り場の宣伝の文章)、チラシ、図書館などのおすすめ本のリスト、アマゾンの内容紹介文などでも少し内容が分かります。

ものすごくおもしろそう!とかじゃなくていいので、ちょっとでも興味をひかれたものを選んでください。そのほうがやっぱり感想が出やすいです。

そもそも子供が選んでくれない…という場合は、子供との共通点がある・好きなものが出てくる本を選ぶと興味を持ちやすくなります。

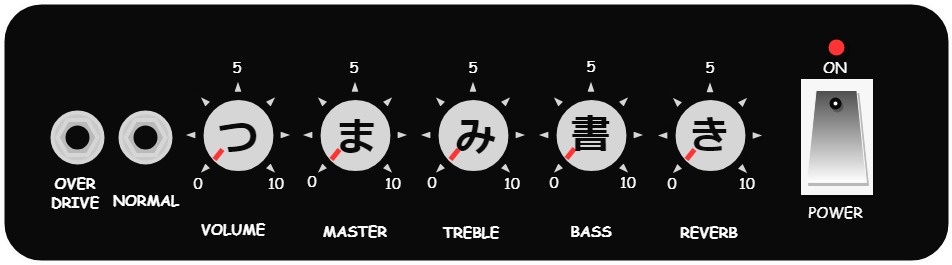

子供のやっている部活や習い事が出てくる(野球・剣道・ブラバン・習字…)、好きなものが出てくる(電車・かいじゅう・お姫様…)、ゲーム好きなら、ファンタジーや歴史もののほうがとっつきやすい場合もあります。

「主人公が子供と同じくらいの歳」というだけでもかまいません。似たような環境というだけで、少し感情移入しやすくなります。

小説じゃなくても、伝記(最近はイチローとかネイマールとかもすでに本になっています)・ノンフィクション・知識の本でもいいと思います。

知識の本では、福音館書店の「たくさんのふしぎ傑作集」シリーズがおすすめです。薄くて読みやすいし、テーマが多岐にわたっていて面白いです。

おもしろさのまとめ

〇あらすじをチェックして少しでも興味をひかれたものを選ぶ。

〇迷ったり本人以外が選ぶ場合は、読む人が感情移入しやすそうな本を選ぶ。

〇小説以外もおすすめ。

3.テーマや結論があるか

必須ではないですが、やはり本の「テーマ」や「結論」がはっきりしていると、それに対する自分の考えが書きやすく、まとめやすくなります。

「すでに内容を知っている話で、テーマや結論がはっきりしている」本を知っているなら、それを選ぶのもいいと思います。

「テーマ」「結論」のまとめ

〇できたら、テーマや結論がはっきりした話がいい。

長くなったので、「書き方編」へ続きますー。

コメント